Pañacocha

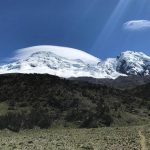

Entrelazadas nuestras manos, tomamos el camino hacia el bosque. El sonido de las hojas secas debajo de nuestros pies, el viento rozando las ramas de los árboles, y la lluvia ligera tocando las copas de los árboles empezaron a formar una orquesta. Se unieron los grillos, muchos de ellos, y los pájaros a la distancia, cortejando en lo alto cerca de las nubes. Entonces seguimos hasta perdernos de los ojos curiosos y de las voces chismosas, hacia el manto verde y rugoso que iba acercándose cada vez más, como cobijándonos. Paramos un momento para llenar nuestros pulmones de aire y simplemente contemplar el entorno. Sentí sus brazos rodear mi cintura y apretarme hacia él. Acercó sus labios a mi cuello y respiró fuerte para que pudiera sentirle, como haciendo acto de presencia. Y ahí empezó la danza. La orquesta despertó con un vuelo intenso, primero el viento como si fuesen flautas, luego las hojas como si fuesen violines y finalmente los grillos como campanillas y timbales, todos en perfecta armonía y coordinación. Fue una invitación abrupta, pasional y excitante a un baile prohibido y pecaminoso. La sangre recorrió cada vaso y vena conocido en el cuerpo en cuestión de segundos, haciendo que ardiera y sudara con agonía y placer. El bosque nos abrazó, formando un aro de energía que circulaba desde adentro hacia afuera, emanando y reciclando energía, haciendo de nosotros la línea de conexión entre tierra y éter. De pronto un remolino nos absorbió por un instante, halándonos hacia arriba, a la vez que los grillos sacudían sus piernas con más fuerza y rapidez, creando un martilleo constante y regular como las hojas de la surupanga sobre la cabeza en nirvana. Un trance fugaz. Y erupcionó el volcán. La energía se canalizó hacia abajo, retornando a su origen, y el cuerpo se volvió una pluma. Dejé todo mi peso caer sobre él, sobre sus brazos fornidos, y me di vuelta para encontrar sus ojos. Sí, él estaba ahí, y yo también. El sacha runa nos había juntado en ese pequeño espacio verde con una ceremonia que pareció recorrer un milenio y un beso para cerrar el fuego. Entonces tomé su mano y caminé liviana, sabiendo que ese momento duraría para siempre.